今年も確定申告の季節となりました。

令和6年度(2024年度)の確定申告は前年までと大きな違いがあります。

定額減税(令和6年分特別減税控除)

です。

しっかりと申告しなければせっかくの減税も無駄になり損してしまいます。

今回は実際にe-taxにて確定申告を行った実体験を交えつつ、定額減税申告のポイントをお伝えします。

・会社で年末調整済

・ふるさと納税の申請や医療費控除申請、配当控除を受けたい人

・e-taxで申請すれば申請漏れの可能性がひくい

・配偶者控除、扶養控除の対象者を必ず入力する

・『㊹令和6年分特別税額控除』を必ずチェック

株式にて確定申告は不要と思っている方、多いのではないでしょうか。もちろん、特定口座の方は不要です。しかしその場合でも確定申告したほうがお得になる場合があります。今回は株式にて損失が発生した場合[…]

定額減税って何?

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

定額減税の概要は以下のとおりです。以下略

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

定額減税とは令和6年度に限り、所得税を一人当たり3万円分控除できる、という制度です。

簡単に言ってしまえば所得税が軽減されますよ、というありがたい制度ですね。

会社勤めの場合、会社側が手続きを行ってくれるため、サラリーマンは何もする必要はありません。

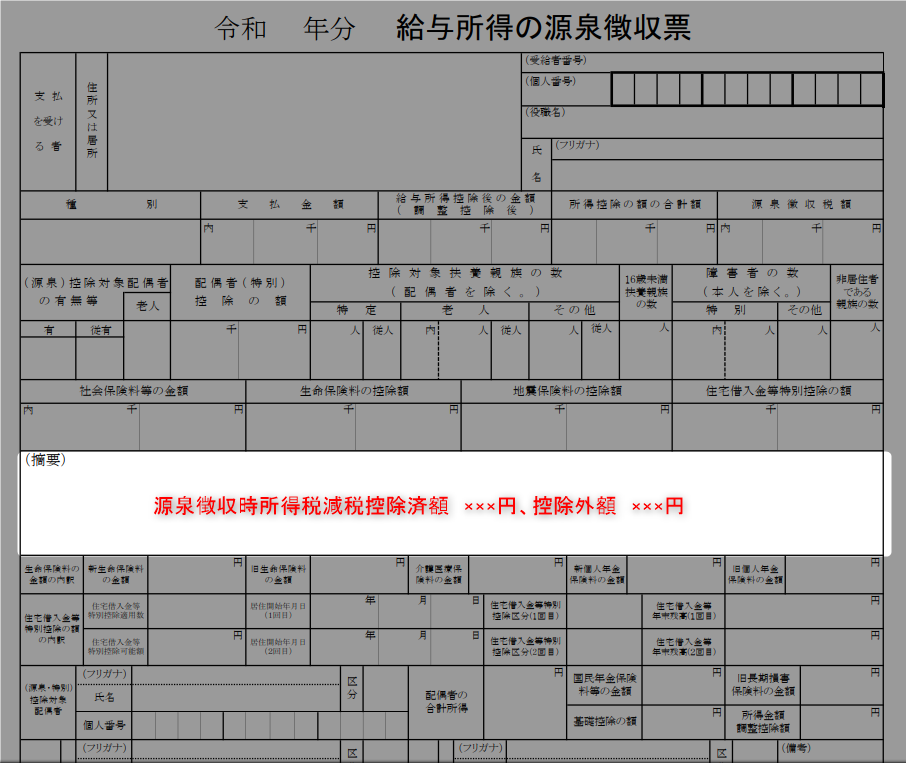

年末調整を行った後、源泉徴収票を会社からもらえます。

摘要欄を見ていただくと「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円、控除外額 ×××円」との記載があればOKです。

こんな人は申請必須

さて今回筆者は確定申請を実際に行いました。

筆者はサラリーマンであり年末調整済ではありますが、今回確定申告を必要としました。

申請理由はふるさと納税にてワンストップ納税が使えないため、確定申告することになりました。

この他、医療控除や株式の配当控除を受けたい人、住宅ローン控除(初年度)の対象者などは年末調整済でも確定申告が必要となります。

これらに該当する人は必ず確定申告を行いましょう。

ちなみに年末調整と確定申告の違いは以下の通りです。

そしてなにより知っておかなければならないのは、年末調整と確定申告どちらも実施した場合、確定申告の情報が適用されることです。

このため仮に年末調整と確定申告の申告内容が異なる場合、確定申告の申告が優勢されるため、場合によっては年末調整での申告が無効化される可能性があります。

今回の定額減税も年末調整で対応済であっても安心してはいけません。

確定申告を行う場合は必ず定額減税分も申告しなければなりません。

e-taxの事前準備を

ここからは定額減税の申告を行うための具体的な説明に入ります。

前提として、今回はe-taxを利用します。

この他ふるさと納税の申告にはふるさと納税サイトから取得できるデータをe-taxにアップロードすることで必要項目の入力も不要なるなど、便利な機能が満載です。

※使用には事前に税務署に出向き、アカウントを取得する必要があります。

詳細はこちら

配偶者控除、扶養控除を入力

では定額減税の申告作業に入ります。

定額減税は申告書「㊹令和6年分特別税額控除」に入力します。

最終的にここの入力できていればOKです。

申告書を提出前に必ずチェックしましょう。

定額減税は一人当たり3万円となります。

このため該当者×3万円の金額が入力されていることになります。

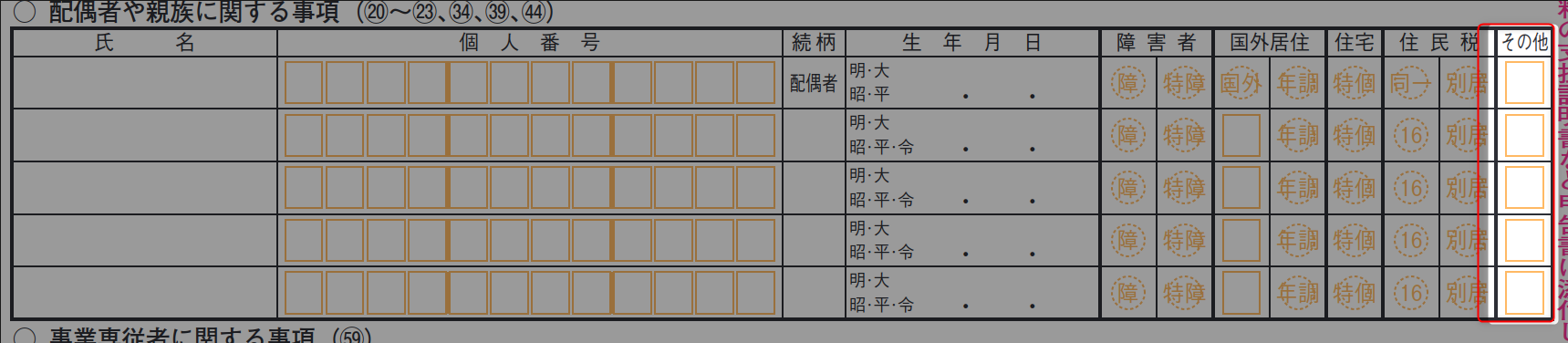

該当者については「配偶者や親族に関する事項」のその他欄が「2」になっている人が対象者となります。

これらの項目をe-tax上で入力する場合どうすればよいかを説明します。

基本的にはe-taxの画面上に漏れなく入力すれば問題ありません。

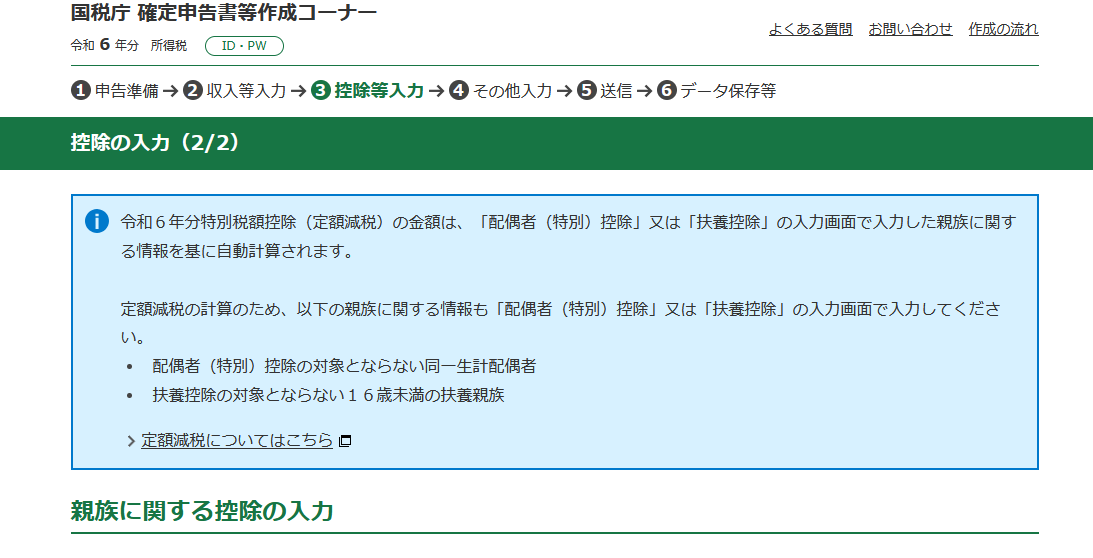

ポイントとなるの「③控除等入力」です。

画面上にも気差があるように、「定額減税については配偶者または扶養控除の入力画面で入力した親族に関する情報をもとに自動計算されます」

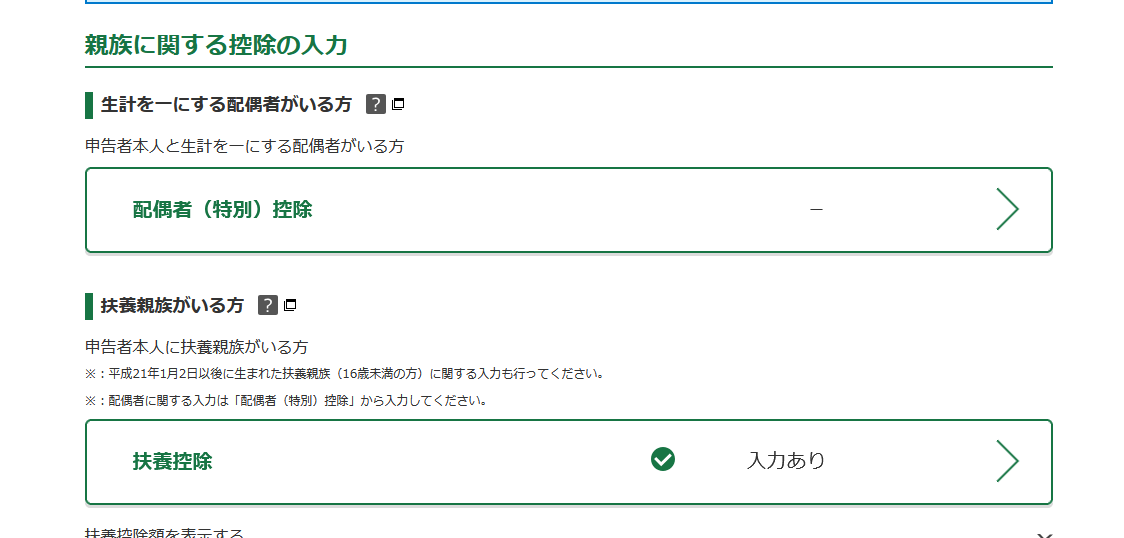

このためこの画面にて「配偶者控除」「扶養控除」をそれぞれ入力していきましょう。

画面をスクロールすると以下の画面表示されます。

これらにをそれぞれクリックし必要事項を入力しましょう。

扶養控除の画面は以下の通りです。

※配偶者控除も似たような画面のため省略します

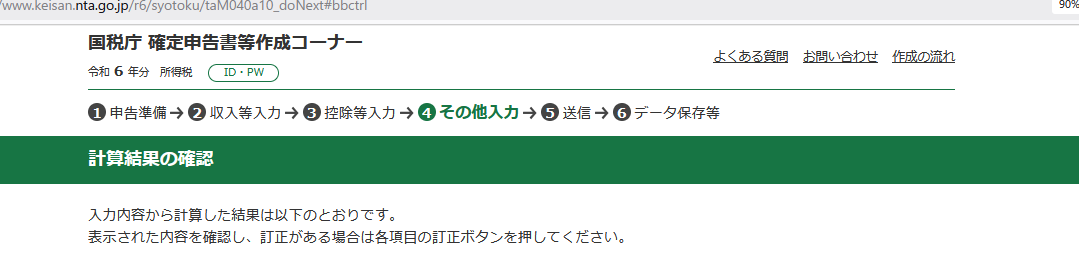

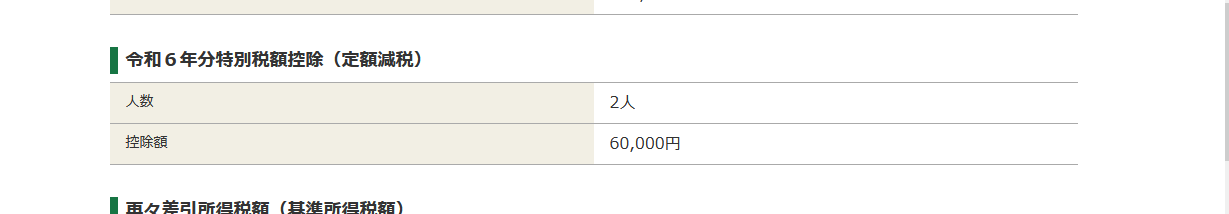

必要事項が入力できたら「④その他入力」画面をで定額減税にて減税人数と金額を確認します。

画面を下にスクロールし「令和6年分特別減税控除(定額減税)」にて人数と控除額が表示されています。

こちらで自身の想定と正しい人数、控除額であるかを確認しましょう。

もし誤りがあるようであれば入力漏れまたは控除対象者の認識違いの可能性があります。

その後は必要事項を入力し「送信画面」の「申告書等を表示する」にて最終チェックです。

『㊹令和6年分特別税額控除』にて人数、控除額が反映されていることを確認しましょう。

以上で入力、チェックはOKです。このままデータを保存しましょう。

まとめ

今回のイレギュラーは定額減税だけですが、今後もその年ごとの特別な申請が必要になってくる可能性があります。

そうした事態にたいしてもしっかり事前準備を行い、損することなくしっかりと申請してきましょう。